【社員が活き活きと働く風土づくり】

~コックピット会議で「自発性」を高める社員教育~

背景

創業10年の専門コンサルティング会社、年商3億、社員10名、弊税理士法人での税務顧問歴5年。継続コンサルティングのBtoB部門と、短期コンサルティングのBtoC部門の2部門がある。BtoB部門の社員は既存顧客から報酬が得られるため、BtoC部門の社員は毎年の業績は案件の大きさにより左右されるため、目標達成への意欲が低く指示待ちの風土が出来上がっていた。

現状分析

社内の会議に参加させていただき、社員の皆様から話を伺った。

会議の内容は部署ごとの売上報告、受注案件の報告、問合せ状況の報告。

指示は全てトップダウン、社員から意見が出てくることはなかった。

社員の皆様からヒアリングした結果、案件は各担当者が抱えている、日々の業務に追われチーム内での話し合いはほぼないということが分かった。

ヒアリングの最中に以下の質問をしたが、即答できる社員は1人もいなかった。

- 社員ごとの売上

- 決算までの着地予測(どのタイミングでいくらの売上が上がる予定か)

- BtoC部門の時系列の問合せ状況(昨年同期比)

- 業績を上げるためのボトルネックは何か

対策は?

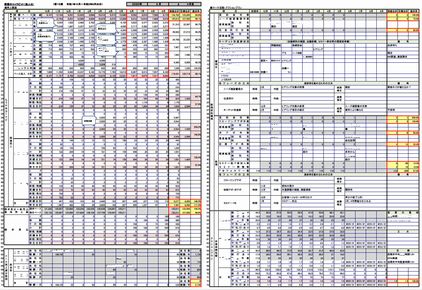

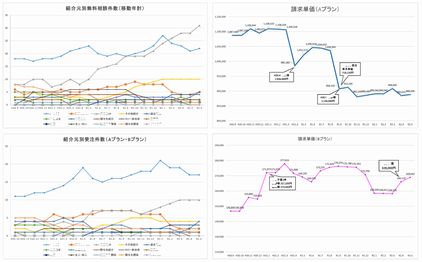

「コクピット会議」を実施し社員ごと・顧客ごとの売上、決算までの着地予測、時系列の問合せ状況、ボトルネックである1顧客当たりの作業時間のモニタリングを行った。各項目に目標を設定し、会議を「報告の場」から「目標との差を埋めるための方法を発表する場」に変えた。社長は最後の総括まで発言せず、社員がメインで発表を行う。SMCがファシリテータとなり会議を開催。

コックピット会議【社員別売上・決算までの着地予測】

BtoC部門 問合せ状況移動年計資料

改善のキーワード

- 会議の目的を「社員教育の場」と定める

- 資料は社員が作成することで、常に社員同士が業績について考える

- 目標までの差を常に提示し、社員の思考を「差を埋める」ことに絞る

- 権力者(社長)が会議を支配せず、社員の発表・思考に時間を使う

(軌道修正は社長が行う)

現在

【1】生産性の向上

- 両部門のボトルネックである1顧客当たりの作業時間の管理を行い、1顧客当たりの作業時間を10%短縮

- 決算までの売上予測のモニタリングを行い、昨年度の社員別目標達成率が85%から103%へ改善

【2】戦略

- 両部門の報酬規程を見直し、規程に達していない顧客へ値上げ交渉

- BtoC部門の紹介元別案件数の推移を管理→特定の会社からの紹介比率を50%にする目標を設定

担当税理士コメント

社員の思考を目標との「差を埋める」ことに絞りモニタリング資料を社員自らが作成することにより、社員が勝手に「この方法なら差を埋められないか」と考える習慣ができました。

会議の目的を「社員教育」とし、思考や発表に時間を割くことにより社員の意見が全員に受け入れられる機会が出来ました。自身の意見が受け入れられる安心感から、会議の回数を追うごとに意見の数が増え、会議の時間以外でも社内のいたるところで自主的に意見交換を交わす習慣・風土が醸成されました。

単に考えて意見を出せ、と言ってもすぐ発言できる社員は少ないと思います。社員教育を会議で行うには技術と時間が必要です。長期的な取り組みで社風を変えた事例でした。